Disposition de table pour un mariage : stratégies et inspirations pour les pros de la réception

- Comprendre les paramètres clés qui influencent la disposition de vos tables Lecture : 1m29

- Dispositions de tables : les grands formats décryptés. Lecture : 1m12

- Ce que les autres oublient : penser la disposition avec les supports de service. Lecture : 1m20

- Optimisez l’expérience : circulation, esthétique et technique. Lecture : 1m10

- 3 erreurs fréquentes à éviter absolument (et leurs alternatives). Lecture : 1m17

- Questions fréquentes. Lecture : 1m

Ceux qui pensent que la disposition des tables se résume à un jeu de chaises musicales sous-estiment l’impact qu’elle peut avoir sur la réussite d’un événement. En réalité, le placement des tables lors d’un mariage ne relève pas seulement de la logistique : c’est un levier puissant pour fluidifier le service, favoriser les échanges, valoriser le lieu, et surtout… créer un moment inoubliable.

Un bon agencement, c’est avant tout une vision claire : celle d’un espace pensé pour vivre. Où chaque table, chaque allée, chaque angle raconte quelque chose. Et pour les professionnels du secteur traiteurs, organisateurs, responsables de lieux de réception cette vision fait toute la différence. Une disposition bien conçue permet au personnel de circuler sans contrainte, aux invités de se sentir à l’aise, et aux plats de briller, littéralement.

Au-delà du confort, la disposition devient aussi un outil de narration. Une table d’honneur bien mise en scène, des formats en U ou en chevrons soigneusement pensés, une symétrie maîtrisée ou volontairement rompue... Tout participe à construire une ambiance, un rythme, une énergie.

Alors comment concevoir une disposition qui conjugue esthétique, efficacité et émotion ? C’est ce que nous allons explorer, point par point, avec une approche 100 % pensée pour les pros de la réception.

Comprendre les paramètres clés qui influencent la disposition de vos tables

Concevoir une disposition de table réussie, c’est un peu comme monter un décor de théâtre : chaque élément compte, mais rien ne fonctionne sans une vue d’ensemble. Pour les professionnels de l’événementiel, cette étape ne laisse aucune place à l’improvisation. Voici les trois facteurs qui doivent guider chaque décision d’agencement :

Le nombre d’invités et la surface disponible

Avant même de penser aux formes ou aux effets visuels, deux données doivent être parfaitement maîtrisées : combien de personnes seront présentes, et quel espace est réellement exploitable. Pas celui théorique, mais celui net, une fois les poteaux, murs, estrades et buffets pris en compte.

Une règle d’or à garder en tête : chaque convive a besoin d’au moins 60 cm d’espace à table pour être confortablement installé. À cela s’ajoute une circulation d’1,50 m à 2 m entre les tables pour que le service reste fluide. Et si les chaises choisies ont des accoudoirs ? Comptez plus large.

En clair :

30 invités : configuration intimiste, tables rondes espacées ou une grande table royale.

60 invités : formats en T, en L ou en rangées rectilignes pour structurer visuellement.

100+ invités : agencement en chevrons ou banquet linéaire pour un effet d'ensemble cohérent.

Un plan de salle efficace commence toujours par un bon calcul d’encombrement.

Le type de service : buffet, à l’assiette ou format hybride

Le mode de service influence directement l’agencement idéal. Un plan de table bien conçu doit d’abord s’adapter au rythme du repas.

En service à l’assiette, la priorité est donnée à la circulation des équipes. Les allées doivent être suffisamment larges (au moins 1,80 m) pour que deux serveurs puissent se croiser avec plateaux sans heurter une chaise. Un espace trop étroit ralentit le service, multiplie les risques d’accrochages, et nuit à l’élégance du geste.

En format buffet, la logique s’inverse : les convives eux-mêmes se déplacent. On veillera alors à créer une circulation fluide, circulaire si possible, pour éviter les embouteillages. Installer le buffet contre un mur est tentant, mais peu efficace : mieux vaut le positionner en îlot ou en ligne accessible des deux côtés si l’espace le permet.

Les formats hybrides (cocktail dînatoire suivi d’un repas assis, par exemple) nécessitent une disposition modulable. Dans ce cas, privilégier des tables peu encombrantes ou repositionnables, et penser à prévoir une zone centrale dégagée qui pourra changer de fonction : dancefloor, scène, ou zone lounge.

Le rôle stratégique de la table d’honneur

Souvent perçue comme une formalité, la table d’honneur est en réalité un repère central dans la disposition générale. C’est autour d’elle que s’articulent la mise en scène, les lignes de vue, et parfois même le rythme du repas.

Positionner la table d’honneur avec cohérence est essentiel. Dans une salle étroite, on privilégiera un placement latéral, contre un mur ou sur une estrade légère. Dans une salle spacieuse, elle peut au contraire trôner au centre, pour devenir un véritable point d’attraction visuelle.

Elle joue un rôle émotionnel fort : c’est l’espace symbolique des mariés, celui que les invités regardent naturellement. Une mauvaise visibilité, un éclairage mal orienté ou un positionnement trop excentré peuvent briser cet équilibre.

Côté technique, sa localisation doit aussi permettre un accès direct à la piste de danse, aux animations, ou aux zones de discours. C’est souvent autour d’elle que se concentrent les moments-clés de la soirée.

Enfin, sur le plan décoratif, c’est souvent la table la plus travaillée en matière de vaisselle, de présentoirs ou de mise en lumière. Elle peut servir de repère esthétique, et pourquoi pas inspirer le reste de l’agencement.

Bien pensée, la table d’honneur n’est pas qu’une table “prestige” : c’est une balise visuelle et fonctionnelle qui structure tout l’espace réception.

Dispositions de tables : les grands formats décryptés

Toutes les configurations ne se valent pas. Certaines favorisent les échanges, d’autres la fluidité de service, d’autres encore marquent les esprits par leur esthétique. Pour les professionnels, le choix ne doit jamais être guidé uniquement par l’habitude ou l’effet visuel : il doit répondre à des objectifs précis.

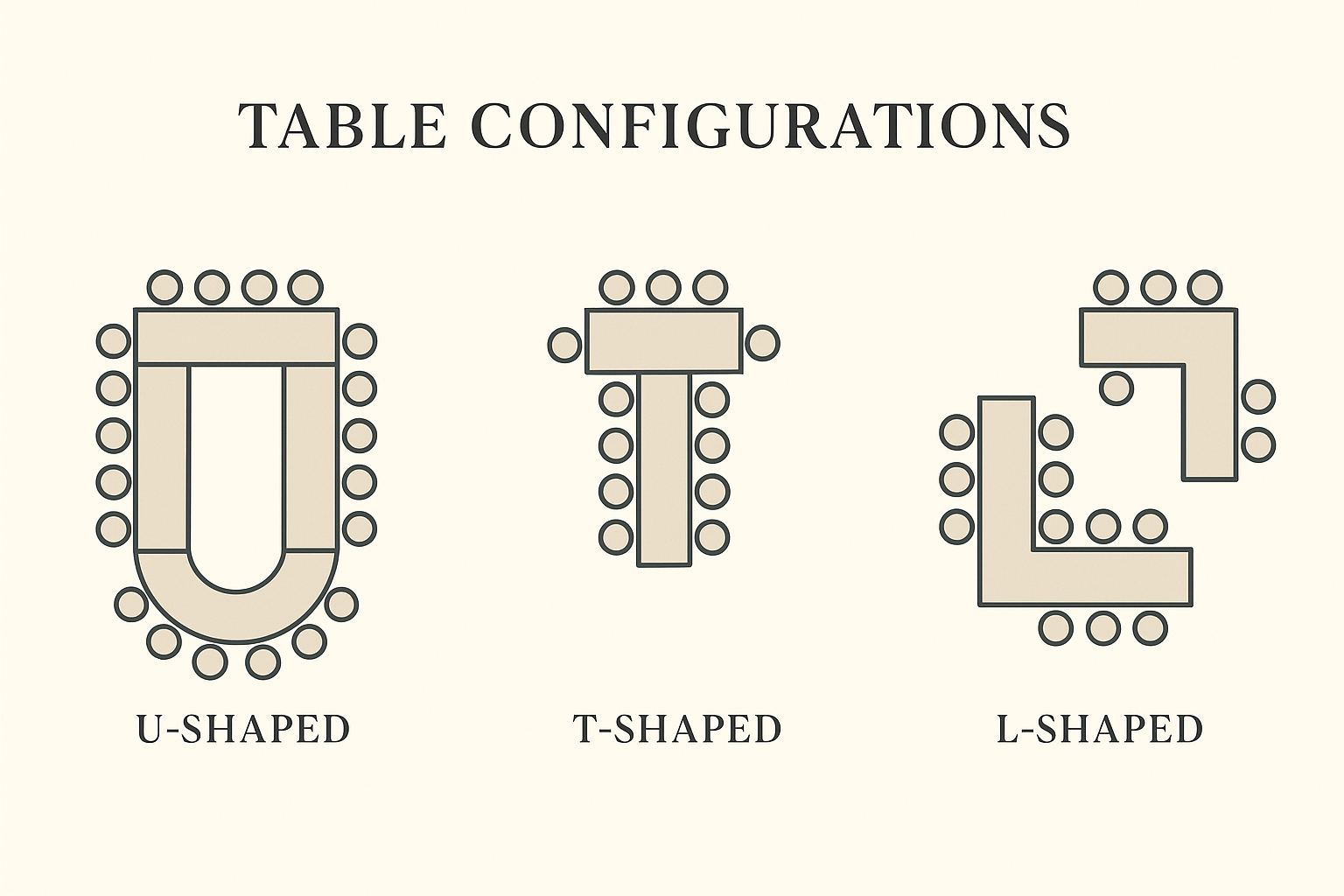

Le U, le T, le L : configurations structurantes

Ces formats sont souvent plébiscités dans les mariages de taille moyenne à grande, car ils permettent à la fois de structurer l’espace et d’offrir une bonne lisibilité.

Le U est l’un des plus polyvalents. Il favorise une communication fluide entre les invités tout en mettant naturellement en valeur la table d’honneur, placée à la base du U. L’espace central reste dégagé : idéal pour circuler, installer une scène ou une animation.

Le T est plus directif. Il offre une belle mise en perspective de la table d’honneur (en haut du T), mais demande une salle relativement profonde. Il est conseillé lorsque l’on souhaite créer un axe central fort, avec une hiérarchie visuelle claire.

Le L fonctionne très bien dans les espaces plus restreints. Il permet de conserver une dynamique de groupe, tout en optimisant les angles morts. Moins fréquent, il apporte aussi une touche d’originalité discrète.

Ces agencements demandent une certaine rigueur dans le placement des chaises et des plats. Mais bien exécutés, ils apportent une belle cohérence d’ensemble.

Tables en chevron, en croix, en étoile : rythmes et dynamiques

Quand on cherche à rompre avec les schémas traditionnels tout en structurant l’espace, ces formats jouent un rôle clé. Ils ne sont pas seulement originaux : bien utilisés, ils transforment la salle en véritable scène immersive.

Le format en chevron (tables en V inversé) donne une forte dynamique visuelle. Il fonctionne particulièrement bien dans les salles larges, car il crée une sensation d’ouverture tout en guidant naturellement le regard vers la table d’honneur ou un espace central. Côté service, les allées obliques permettent une circulation fluide, surtout si les angles sont bien calculés.

La disposition en croix est plus rare, mais redoutablement efficace pour des mariages de taille moyenne. En plaçant les tables de manière perpendiculaire à une table centrale, on crée une ambiance structurée et un centre névralgique qui attire l’attention. Il faut cependant disposer d’un espace équilibré, sinon l’effet peut vite devenir asymétrique ou désorganisé.

La configuration en étoile est clairement un choix scénographique. Elle place les mariés au centre et déploie les tables autour d’eux, créant une ambiance à la fois théâtrale et chaleureuse. C’est aussi un bon moyen d’équilibrer la répartition des invités tout en conservant un point focal fort. À réserver toutefois aux espaces bien dégagés, pour éviter toute surcharge visuelle.

Ces formats demandent une vraie maîtrise de l’agencement, mais ils offrent un impact esthétique immédiat idéal pour des mariages haut de gamme ou thématiques.

Tables en chevron, en croix, en étoile : rythmes et dynamiques

Quand on cherche à rompre avec les schémas traditionnels tout en structurant l’espace, ces formats jouent un rôle clé. Ils ne sont pas seulement originaux : bien utilisés, ils transforment la salle en véritable scène immersive.

Le format en chevron (tables en V inversé) donne une forte dynamique visuelle. Il fonctionne particulièrement bien dans les salles larges, car il crée une sensation d’ouverture tout en guidant naturellement le regard vers la table d’honneur ou un espace central. Côté service, les allées obliques permettent une circulation fluide, surtout si les angles sont bien calculés.

La disposition en croix est plus rare, mais redoutablement efficace pour des mariages de taille moyenne. En plaçant les tables de manière perpendiculaire à une table centrale, on crée une ambiance structurée et un centre névralgique qui attire l’attention. Il faut cependant disposer d’un espace équilibré, sinon l’effet peut vite devenir asymétrique ou désorganisé.

La configuration en étoile est clairement un choix scénographique. Elle place les mariés au centre et déploie les tables autour d’eux, créant une ambiance à la fois théâtrale et chaleureuse. C’est aussi un bon moyen d’équilibrer la répartition des invités tout en conservant un point focal fort. À réserver toutefois aux espaces bien dégagés, pour éviter toute surcharge visuelle.

Ces formats demandent une vraie maîtrise de l’agencement, mais ils offrent un impact esthétique immédiat idéal pour des mariages haut de gamme ou thématiques.

Table royale, unique ou banquet linéaire : l’option majestueuse

Certaines configurations imposent d’emblée une atmosphère : c’est le cas des formats dits "royaux", où tous les invités partagent une ou plusieurs longues tables en enfilade. L’effet est immédiat : monumental, structuré, immersif.

La table royale unique est parfaite pour les mariages intimistes (jusqu’à 30 ou 40 convives). Elle crée une impression d’unité, de proximité, et favorise une ambiance conviviale, presque familiale. Installée au centre d’un espace clair, elle permet une scénographie forte : guirlandes végétales suspendues, présentoirs hauts, ou centre de table fleuri sur toute la longueur.

Le banquet linéaire est la version étendue de cette logique. Idéal pour les grandes tablées en extérieur ou les longues salles de réception, il offre un rendu spectaculaire. Ce type de format requiert une grande rigueur dans le dressage : alignement parfait, rythme visuel régulier, cohérence dans les hauteurs de présentation.

L'effet visuel compte autant que le placement. Une mauvaise répartition des hauteurs, des décors trop hauts ou mal espacés peuvent nuire à la communication entre convives. Mieux vaut privilégier des éléments fins, étirés, ou bien modulables selon les zones (cf. supports de présentation bas, cloches transparentes, élévateurs discrets).

Ce format convient aux ambiances chic, champêtre ou traditionnelles, et se marie parfaitement avec un service à table fluide. Il met aussi particulièrement en valeur une vaisselle soignée et un dressage épuré.

Ce que les autres oublient : penser la disposition avec les supports de service

Dans la majorité des articles consacrés aux plans de table, une dimension essentielle est passée sous silence : celle de l’interface entre mobilier de réception et mise en scène culinaire. Pourtant, pour un traiteur ou un responsable de salle, ce lien est central.

Comment le choix des présentoirs influence la disposition idéale

Chaque forme de table implique des contraintes mais aussi des opportunités en matière de présentation. Un support mal adapté peut obstruer la vue, déséquilibrer la composition ou ralentir le service. À l’inverse, un bon choix amplifie l’effet recherché esthétique, pratique ou émotionnel.

Sur une table en U, l’espace central reste vide. C’est une excellente occasion d’y intégrer des éléments visuels à forte verticalité : une arche de présentation, des plats surélevés, ou un alignement d’amuse-bouches à hauteur variable. Cela permet de rythmer la vue sans gêner les invités.

Pour un chevron ou une disposition en croix, la circulation doit être prioritaire. On privilégiera des supports compacts, visuellement ouverts, facilement accessibles depuis plusieurs angles typiquement des éléments bas ou en escalier, installés en bout de table ou en biais.

Dans le cas d’un banquet linéaire, c’est la répétition qui crée l’élégance. Des plateaux fins, des supports longs et modulables, ou des cloches transparentes alignées permettent de structurer l’espace visuellement tout en conservant la lisibilité des plats.

Les tables rondes, quant à elles, imposent un recentrage. On cherchera à créer un point d’ancrage central, mais jamais trop haut pour ne pas briser la communication. Ici, un présentoir tournant, une composition florale plate ou une vaisselle colorée bien disposée peuvent suffire à créer une atmosphère soignée.

Associer ligne de service et ligne de vue

La disposition des tables ne doit pas simplement guider les invités : elle doit aussi raconter une histoire. Or, c’est souvent par le regard que cette histoire commence.

L’idée ? Penser chaque table comme un petit théâtre culinaire. L’axe visuel entre le convive, son assiette, et l’environnement (table d’honneur, scène, piste) peut être souligné ou affaibli par les supports utilisés. D’où l’importance de choisir des éléments :

harmonieux dans leur matière (verre, métal, céramique…)

cohérents dans leur hauteur

pratiques à servir et à desservir

Sans forcément nommer KanTsens, c’est ici que des supports modulables, empilables, légers ou au design organique prennent tout leur sens : ils épousent la forme de la table au lieu de s’y opposer.

Cette logique croisée entre disposition et dressage est aujourd’hui un marqueur de professionnalisme, et de plus en plus valorisée par les clients exigeants.

Optimisez l’expérience : circulation, esthétique et technique

Une disposition réussie ne se mesure pas uniquement à son aspect visuel. Elle se juge aussi à sa capacité à faciliter les déplacements, à fluidifier le service et à créer une atmosphère agréable pour tous. Voici trois axes à ne jamais négliger.

Créez des zones fonctionnelles bien identifiées

L’agencement de la salle ne s’arrête pas aux tables. Il doit aussi intégrer tous les éléments périphériques qui rythment la soirée.

La piste de danse : elle doit être accessible sans forcer les convives à contourner dix tables. Idéalement, elle se place au centre ou dans un espace ouvert, visible depuis la majorité des tables, mais suffisamment à l’écart pour limiter le bruit pendant le repas.

Le buffet, le bar, les animations : chacun de ces points doit avoir sa propre zone dédiée, avec un flux d’accès simple. Le buffet, par exemple, fonctionnera mieux en îlot ou en double ligne qu’en angle mort contre un mur.

Les enfants, les personnes âgées ou à mobilité réduite : leur placement mérite une attention particulière. Près des sorties ou des sanitaires, sans être isolés pour autant.

Une bonne disposition, c’est celle où l’on ne cherche pas où aller : tout est intuitif.

Favorisez l’interaction entre les invités

Un plan de table intelligent crée des occasions d’échange.

Les tables rondes favorisent naturellement la conversation, mais peuvent cloisonner les groupes.

Les formes en L ou en U permettent à plusieurs petits groupes de se croiser visuellement et de s'entendre.

Les longues tablées invitent à une dynamique plus collective, mais nécessitent des assises bien choisies pour éviter l’effet “couloir”.

Pense aussi à jouer sur les rythmes : alterner tables de 6, 8 ou 10 personnes peut casser la monotonie et rendre la salle plus vivante.

Prévoir les aléas : adaptez-vous en fonction des imprévus

Aucun mariage ne se déroule exactement comme prévu. Une bonne disposition doit permettre des ajustements de dernière minute.

Pluie sur un événement extérieur ? Il faut que le plan B soit prêt, avec un repli en salle qui respecte les flux de circulation.

Annulations ou invités supplémentaires de dernière minute ? Une ou deux tables “tampons” discrètement installées peuvent sauver la fluidité du plan.

Problème de traiteur ou de matériel ? Une salle bien disposée permet de réorganiser une zone en quelques minutes sans désorganiser l’ensemble.

Le maître-mot ici : anticipation. Les professionnels les plus appréciés sont ceux qui savent rendre l’imprévu invisible.

3 erreurs fréquentes à éviter absolument (et leurs alternatives)

Même les meilleurs peuvent se faire piéger par des réflexes “classiques” qui nuisent à la cohérence d’une réception. Voici trois erreurs que l’on rencontre encore trop souvent et comment les contourner intelligemment.

1. Confondre esthétique pure et esthétisme fonctionnel

Un plan de table peut sembler spectaculaire sur le papier, mais ne pas tenir compte des besoins concrets du service ou du confort des invités. L’esthétique n’est pas un problème en soi au contraire, elle structure l’expérience à condition qu’elle reste pensée dans son contexte.

Problème : mise en scène trop dense, tables trop rapprochées, parcours contraints pour le personnel. L’effet “waouh” se transforme en désorganisation.

Solution : viser un esthétisme intelligent : celui qui magnifie l’espace tout en le rendant fluide. Travailler à l’échelle (croquis, modélisation ou test réel) permet de concilier beauté et efficacité.

2. Répéter mécaniquement le même format de table

La disposition en rangées ou en tables rondes identiques peut rassurer… mais elle peut aussi aplatir l’ambiance et créer une monotonie visuelle.

Problème : aucune variation dans les rythmes, absence de zones d’interaction ou de respiration.

Solution : mixer les formats (U, T, banquet linéaire) selon les zones de la salle, varier subtilement les tailles ou formes de tables pour animer l’espace tout en restant cohérent.

3. Oublier d’intégrer les contraintes du service

Un beau plan de table peut devenir impraticable si l’on ne pense pas aux gestes du personnel : service à l’assiette, buffet, boissons, débarrassage…

Problème : allées trop étroites, angles morts, tables inaccessibles.

Solution : collaborer avec le maître d’hôtel dès la phase de planification. Certains lieux de réception peuvent même fournir des recommandations d’agencement selon leur équipe.

Concevoir une disposition de table ne se limite pas à “remplir une salle”. C’est un acte de mise en scène, qui combine vision, technique et sens de l’expérience. C’est aussi surtout pour un professionnel une opportunité de se démarquer par la précision de son organisation et par sa capacité à créer une ambiance mémorable.

Un bon agencement raconte une histoire, sans mot. Il facilite les échanges, sublime le lieu, et donne au repas la place qu’il mérite : celle d’un moment central, partagé, fluide.

Et c’est justement dans cette optique que s’inscrit KanTsens, avec une gamme de supports de présentation conçus pour s’intégrer naturellement à toutes les configurations :

légers, modulables, empilables pour une parfaite adaptabilité terrain,

raffinés, soignés dans leurs finitions, pensés pour amplifier la scénographie sans gêner le service.

C’est ce que nous appelons chez KanTsens l’esthétisme fonctionnel : une conception où chaque pièce sublime la cuisine autant qu’elle facilite le travail des équipes.

Pensée de bout en bout, la disposition devient alors bien plus qu’un schéma. Elle devient un outil d’excellence, au service du moment et de celles et ceux qui le rendent possible.

Il n’y a pas de format universel, mais à 60 invités, on peut envisager :

des tables rectangulaires en rangées parallèles pour structurer visuellement la salle,

une disposition en T ou en L pour valoriser la table d’honneur,

ou encore une grande table royale, si le lieu et le thème s’y prêtent.

Pour garantir une circulation fluide, il est recommandé de laisser au moins 70 cm entre les bords extérieurs des tables. Dans le cas d’un service à l’assiette ou d’un passage de personnel fréquent, prévoir jusqu’à 1,80 m entre les allées principales. Ces distances assurent à la fois le confort des invités et l’efficacité du service.

Tout dépend de l’effet recherché :

Les tables rondes favorisent la conversation et créent une ambiance conviviale.

Les tables rectangulaires offrent plus de flexibilité dans l’agencement, surtout dans des espaces étroits ou longs.

Le choix peut aussi être esthétique. Chez KanTsens, nous recommandons de faire coïncider la forme des tables avec les supports de présentation choisis, pour une scénographie cohérente et équilibrée.

Un buffet mal placé peut créer des bouchons ou couper la dynamique de la salle.

L’idéal est de :

l’installer à l’écart du flux principal, mais visible dès l’entrée,

prévoir un accès bilatéral ou circulaire,

éviter les zones trop proches des tables d’honneur ou de la piste de danse.

Pensez aussi à intégrer le buffet dans l’univers visuel général, avec des supports qui reprennent les codes esthétiques de vos tables.

Anticiper est crucial. La disposition extérieure doit avoir son équivalent en salle, avec :

des plans de repli clairs.

du mobilier adapté aux deux configurations (notamment les supports modulables, comme ceux proposés par KanTsens).

des chemins de circulation bien balisés, même en intérieur plus restreint.

Le secret ? Toujours travailler avec un plan A et un plan B intégrés dès le début.

Partager ce contenu